Obervogt Kegel war Bürgermeister und Bauherr

Wer schon mal aufs gültige Baurecht fluchte oder wenigstens darüber lamentierte, der mag sich trösten, dass es in Villingen bereits vor dem Jahre 1700 ums Nachbarrecht ging. Um die Genehmigung für Dachaufbauten, um Fassaden und um Erker.

Wer schon mal aufs gültige Baurecht fluchte oder wenigstens darüber lamentierte, der mag sich trösten, dass es in Villingen bereits vor dem Jahre 1700 ums Nachbarrecht ging. Um die Genehmigung für Dachaufbauten, um Fassaden und um Erker.

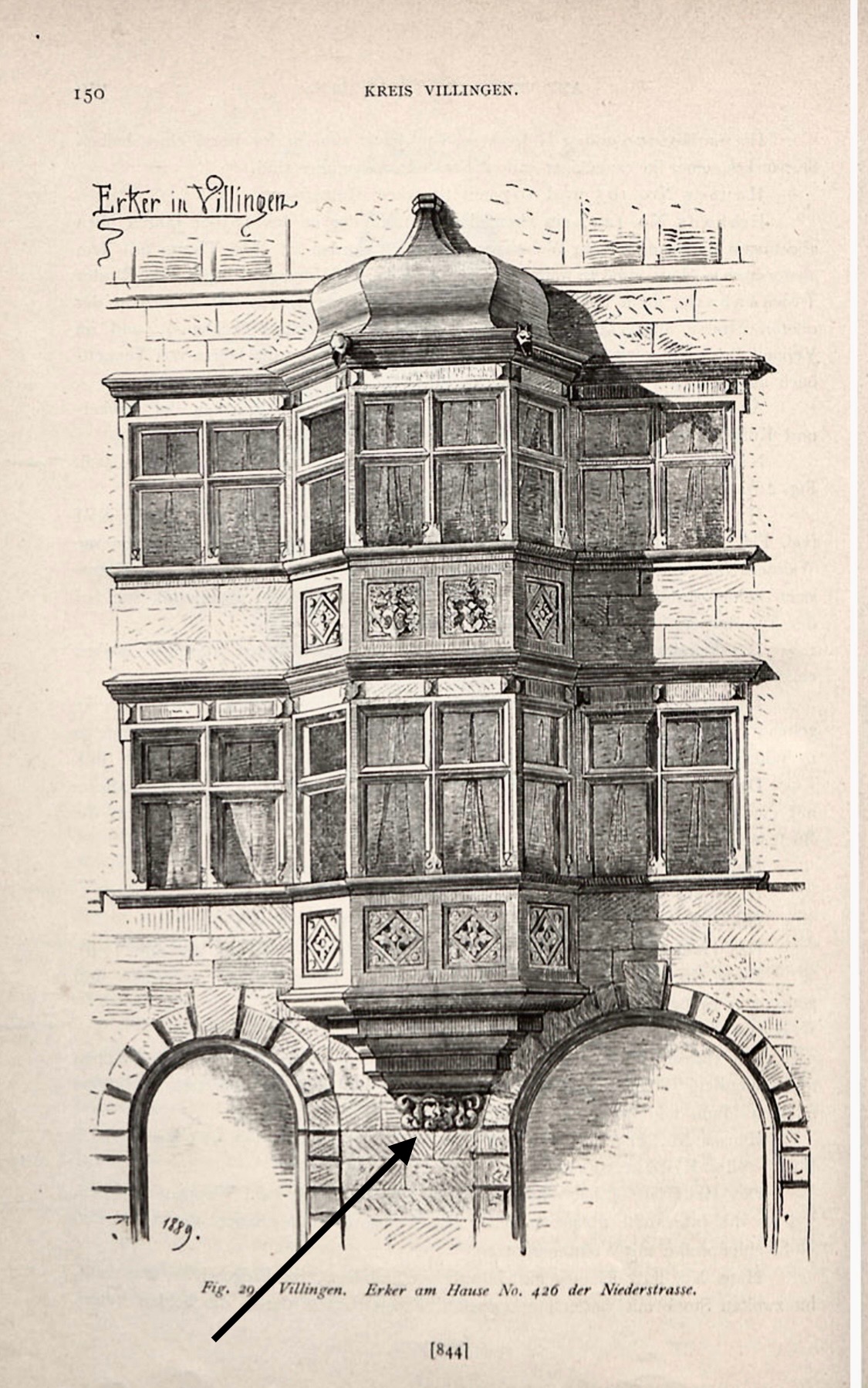

Und so war es auch um das Jahr 1700, als der Fürstlich-Fürstenbergische Obervogt Franz Kegel sein Haus um einen „doppelten Ausstoß“, sprich mit zwei Erkern übereinander, verändern und sicher auch verschönern wollte.

Franz Kegel ist wohl eben wegen seines Bauantrags in den Jahren 1698 und 1699 in den Ratsprotokollen benannt, als er um eine behördliche Baugenehmigung bat.

Nach der „Inaugenscheinnahme durch den Rat der Stadt“ wurde ihm die Genehmigung gewährt, und auch die Nachbarn hatten ihren Einspruch zurückgezogen.

Hatten sie doch vermutet, dass ihnen durch die beiden Erker die Aussicht auf das Geschehen in der Achse von Niedere und Obere Straße, zwei der Hauptstraßen, beeinträchtigt sein könnte.

Der Umbau konnte beginnen, wobei der Obervogt den oberen der beiden Erker mit dem Familienwappen schmücken ließ: zwei entgegen gesetzte, bunte Jagdhörner am prächtigen Renaissance-Bau.

Bei Wasser und Brot

Franz Kegels Nachfahren blieben im 18. Jahrhundert in Villingen ansässig und nahmen auch wichtige Ämter ein: 1753 gilt Zacharias Kegel als Alt-Bürgermeister, nachdem er in den Jahren zuvor bereits Stadt-Syndikus und im Jahre 1750 Bürgermeister wurde.

Ein weiterer Bürger dieses Namens wurde ebenfalls Bürgermeister, zu einer Zeit, als der politische “Kampf“ zwischen den Parteien der ‚Schnabuliner‘, den ‚Mordinern‘ und den wechselhaften ‚Finkenreitern‘ um die neue Ratsverfassung tobte.

Ging es doch nach 1751 für viele Jahre um ein neues Gemeinderecht, durch das vor allem die Zünfte ihre Mehrheit im Rat verlieren sollten.

Eine Epoche, während der streitbare Bürger wie ein Ignaz Vosseler, ein Ignaz Ummenhofer und ein Josef Hummel „bei Wasser und Brot“ in die „hintere Stube“ gesperrt wurden: das Bürger-Gefängnis im Alten Rathaus am Münsterplatz.

Als probates Mittel zur Meinungsmache drohte Bürgermeisters Kegel auch schon mal mit Zuchthaus in Bruchsal und machte so den „Rebellen“ die neue Ratsverfassung “löffelweise“ schmackhaft.

Für das Steinerne Haus blieb unerheblich, dass spätere Kegels kinderlos blieben, und so kam der Renaissance-Bau mit den durchweg linearen Quadern wohl nach 1900 in das Eigentum der Familie Honold, die dort auch ihre Geschäftsräume einrichtete.

Mitte der 1960er Jahre rückte das Honoldsche Haus mit seiner auffälligen Fassade in das Interesse der Architekten und der Denkmalschützer.

Frühere Anstriche mussten abgelaugt werden, Mauerwerke und Dachaufbauten wurden ausgebessert, und schließlich wurde eine Mineralfarbe rezeptiert und angerührt, die dem Haus seinen wohl ursprünglichen Charakter zurückgab.

Um die Gesimse an den beiden Erkern zu fassen, für die Fensterbänke und die waagrechten Friese über drei Geschosse wurden sowohl Erd- und Oxyd-Farben wie auch Vergoldungen und Kupfer angebracht. Für die Heraldik des Kegelschen Wappen eine besondere Betonung.

Hatte man sich doch auch „pathetische Gedanken“ für das neuen Kleid an einem alten Bürgerhaus gemacht: Das Spiel von Licht und Farbe möge zu den Einflüssen von Wetter und Jahreszeiten passen.

Schaurig-schöne Fratze

Eine auffälliges Detail ist am Hause Honold für Passanten greifbar nah: in Augenhöhe glotzt eine schaurig-schöne Fratze auf das Geschehen am Zähringer Straßenkreuz: dämonisch, mit stilisiertem Federschmuck, mit breiter Nase und voller männlicher Bartzier schielt diese „Hausmarke“ noch unter dem Erker hervor.

Grad so, als ob er all jene Genossen unserer Zeit schrecken wollte, die bei ihrer schwachen Solvenz trotzdem riskante Geldgeschäfte herausfordern.

Dass er zu früheren Zeiten mal als Wasserspeier diente, lassen seine Lefzen vermuten, aus denen metallene Röhrchen herausragen.

Guten Tag Herr Bräun,

ich habe mir Ihren Beitrag und Ihre E-Mails zum Haus der Familie Kegel, später im Eigentum der Familie Honold, angesehen und dazu auch unsere Archivbestände überprüft.

Wir haben mehrere Fotoaufnahmen des Gebäudes, vornehmlich aus den 1920er Jahren, sowie Akten zum Denkmalschutz und zur Sanierung des Gebäudes in den 1960er Jahren.

Leider konnte ich jedoch keine historischen Akten aus der Zeit deutlich vor den 1920er Jahren auffinden, die Rückschlüsse darauf zulassen, ob in die Gebäudezier unter dem Erker möglicherweise Wasserabläufe installiert waren.

Hierzu wäre sicherlich noch interessant zu klären, ob die Bauakte zu dem Gebäude möglicherweise Hinweise dazu liefert. Im Stadtarchiv gibt es lediglich Bauakten zu abgebrochenen Gebäuden.

Wie bei allen anderen Aktengattungen üblich, werden Unterlagen erst dann in das Archiv übernommen, wenn sie für die laufende Geschäftstätigkeit nicht mehr benötigt und die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist.

Die Bauakten stellen in diesem Zusammenhang eine besondere Aktengattung dar, weil sie nicht geschlossen werden, bevor ein Gebäude abgerissen wird.

Somit können auch historische Bauakten, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, noch laufendes Verwaltungsschriftgut sein.

Zur Einsichtnahme in die Bauakte zum Gebäude Niedere Straße 2 kann sich die Sparkasse

am besten direkt an meine Kolleg/-innen in der Bauaktenregistratur wenden unter:

asbauakten@villingen-schwenningen.de

In der Anlage übersende ich Ihnen z. K. einen Auszug aus einer Akte zu einer Anfrage der Familie Honold im Rahmen einer geplanten Sanierung der Fassade des Gebäudes (Signatur: Best. 2.02 Nr. 5159). Leider konnte ich in der Akte, die nur wenige Seiten umfasst, keine Hinweise auf die gesuchte Hausmarke finden. Gerne kann sich die Sparkasse aber mit mir in Verbindung setzen, um die weiteren hier vorhandenen Unterlagen aus dem 20. Jahrhundert zu den Sanierungsmaßnahmen an dem Gebäude einzusehen.

Ob sich darin Hinweise zu der Thematik finden lassen, ist natürlich nicht sicher,

aber es wäre eine Rechercheoption.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Teubert

Stadt Villingen-Schwenningen

Amt für Archiv und Schriftgutverwaltung

Abteilungsleitung Stadtarchiv

Der Obervogt Kegel war Vertreter der vorderösterreichischen Verwaltung.

Obervögte übten im Namen der österreichischen Landesherren (Habsburger)

sowohl richterliche als auch verwaltende Gewalt über die Stadt Villingen aus.

Die Familie Kegel gehörte damit zur gebildeten Oberschicht der Stadt

des 17. Jahrhunderts.