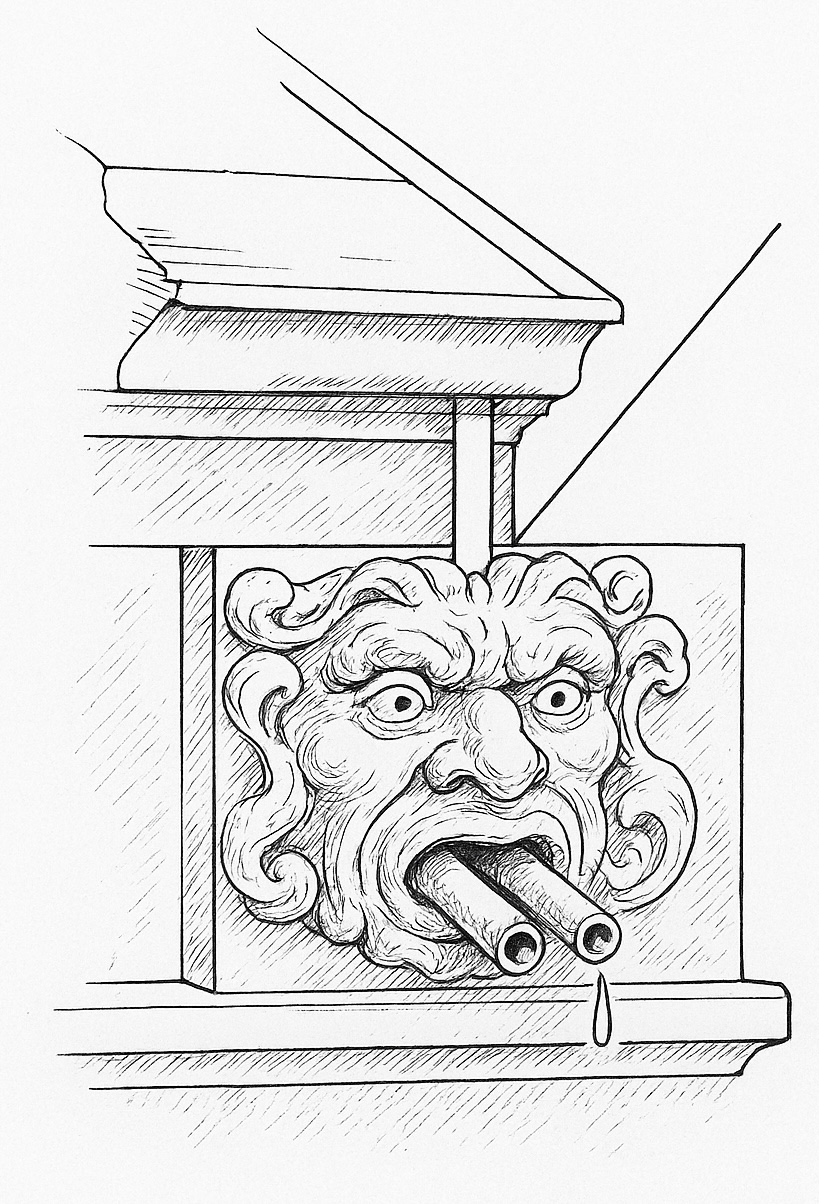

Am sogenanten Steinernen Haus in Villingen aus dem Jahre 1700, auch Kegelhaus genannt, erkennt der aufmerksame Betrachter eine sog. Hausmarke: eine dämonische Fratze. Aus deren Mundwinkeln ragen knapp zwei Röhrchen-Enden raus. Brauchte es diese schon zu Ur-Zeiten, weil diese Marke gegossen wurde, oder war das eher doch ein Wasserspeier?

Am sogenanten Steinernen Haus in Villingen aus dem Jahre 1700, auch Kegelhaus genannt, erkennt der aufmerksame Betrachter eine sog. Hausmarke: eine dämonische Fratze. Aus deren Mundwinkeln ragen knapp zwei Röhrchen-Enden raus. Brauchte es diese schon zu Ur-Zeiten, weil diese Marke gegossen wurde, oder war das eher doch ein Wasserspeier?

Eine sehr gute Beobachtung, meint die befragte ChatGPT, wie KI das Detail als aufschlussreich benennt. Die beiden kleinen Röhrchen-Enden, die aus den Lefzen dieser dämonischen Fratze hervortreten, deuten sehr wahrscheinlich auf eine Funktion als Wasserspeier hin, auch wenn das Motiv selbst dekorativ als „Hausmarke“ ausgeführt wurde.

Zwei Möglichkeiten im Vergleich:

1. evtl. Gussreste oder Entlüftungskanäle (bei gegossenen Stücken); solche Röhrchen könnten theoretisch beim Bronze- oder Eisen-Guss als Anguss- oder Entlüftungskanäle dienen.

Aber: bei dem vor Ort gegebenen Sandstein (einheimischer roter Buntsandstein) ist dieser typisch für Villingen. Für KI also kein Guss, sondern Steinmetzarbeit, womit diese Erklärung wegfällt.

2. als Funktion als Wasserspeier sind solche Röhrchen oder Bohrlöcher aus dem Mundbereich typisch für Wasserspeier, die Regenwasser von einem Dach, Erker oder Sims ableiteten.

Auch wenn seit Jahrzehnten kein Wasser mehr läuft, wurde die ursprüngliche Leitung wohl stillgelegt.

Gerade bei Häusern um 1700 (Spät-Renaissance/Frühbarock) wurden solche Figuren auch als symbolische Schutzzeichen gestaltet: dämonische Fratzen sollten das Böse abwehren, konnten dazu gleichzeitig Regenwasser ableiten.

So ist auch die Physiognomie, das Gesicht (geblähte Backen, weit geöffnetes Maul) typisch für gestaltete Wasserspeier.

Als Fazit muss gelten:

Die beiden Röhrchen-Enden sind keine Gussreste, sondern Überbleibsel eines kleinen Wasserspeier-Systems. Vermutlich lief das Wasser über eine verdeckte Leitung oder Rinne durch die Fratze ab. Das „Steinerne Haus“ bzw. das Kegelhaus hatte also ursprünglich und wahrscheinlich eine kombinierte Schutz- und Entwässerungsfigur: eine sogenannte apotropäische Wasserspeier-Maske.

Die beiden Röhrchen-Enden sind keine Gussreste, sondern Überbleibsel eines kleinen Wasserspeier-Systems. Vermutlich lief das Wasser über eine verdeckte Leitung oder Rinne durch die Fratze ab. Das „Steinerne Haus“ bzw. das Kegelhaus hatte also ursprünglich und wahrscheinlich eine kombinierte Schutz- und Entwässerungsfigur: eine sogenannte apotropäische Wasserspeier-Maske.

Dazu kann ChatGPT anhand alter Bauformen zeigen, wie solche Kombinationen (Fratze + Wasserauslass) an Bürgerhäusern um 1700 typisch eingesetzt wurden – meist über den Portalen oder Gesimsen.

Als Ergänzung, wie solche Fratzen-Wasserspeier-Kombinationen um 1700 an Bürgerhäusern verwendet wurden, besonders im süddeutschen Raum (also auch im Bereich Villingen) gilt somit:

1. der zeitliche und stilistische Rahmen

Um 1700, in der Übergangszeit von Spätrenaissance zu Frühbarock, griff man gern auf architektonische Schmuckmotive mit Schutz- oder Symbolfunktion zurück:

Gesimse, Portale und Erker erhielten Kopfmasken, Grotesken oder Dämonenfratzen.

Sie sollten das Haus vor bösen Geistern und Neid schützen („apotropäische Wirkung“).

Gleichzeitig waren sie Ausdruck von Handwerkskunst und Bürgerstolz.

2. In Kombination mit Entwässerung

an repräsentativen Bürgerhäusern wurde Regenwasser oft über verdeckte Bleirinnen nach außen geführt. Um den Austritt zu kaschieren oder zu verzieren, ließ man das Rohr durch eine Maske oder Fratze laufen. Das Wasser trat aus dem Mund oder den Nasenlöchern aus. Dadurch entstand der Eindruck, der Dämon „spucke“ oder „blase“ das Wasser heraus.

Typisch dafür waren und sind Platzierungen über Portalgesimsen oder Fenster-Verdachungen, unter Dachrinnen oder an Erkern oder auch bei Brunnenfiguren, zu denen im ähnliche Prinzip dieses System oft aus demselben Stein gefertigt wurde.

3. Stilistische Merkmale dieser Art erkennt man in ihrer Funktion häufig an:

Bohrungen oder Röhrchen im Mundbereich, an Blähbacken mit „pustendem“ Ausdruck, an

Spuren einer Nachbearbeitung rund um die Öffnung, weil Metallröhrchen eingepasst waren.

Später wurden solche Öffnungen oft verschlossen oder verstopft, wenn die Wasserführung verändert wurde.

4. Als Vergleichsbeispiele in Südwestdeutschland sind ähnliche Fratzen mit Röhrchen nachweisbar an: Bürgerhäusern in Freiburg, Rottweil, Überlingen, Konstanz, am Alten Rathaus in Villingen (einige Masken zeigen vergleichbare Formen) und an barocken Stadtpalais, z. B. am „Riegeler Haus“ in Freiburg (um 1690)

Fazit für das Steinerne Haus in Villingen

Die „dämonische Hausmarke“ ist mehr als bloße Zier. Sie war wahrscheinlich als symbolischer Wächter des Hauses gedacht – und gleichzeitig als Auslass für Regen- oder Dachwasser. Die Röhrchen Reste sind authentische Hinweise auf diese praktische Funktion.

Und ChatGPT liefert zu all dem eine kleine schematische Skizze, wie die Leitung vermutlich verlief; also von der Dachrinne über eine Bleirinne durch das Mauerwerk bis zur Fratze.

Somit zeigt die Zeichnung aus 1889 eben genau einen solchen Erker am Haus Nr. 426 in der Niederen Straße, Villingen, eben das „Steinerne Haus“, auch Kegelhaus genannt.

Man erkennt deutlich, wie die Architektur auf Funktion und Schmuck gleichermaßen angelegt war. Den Aufbau und die wahrscheinlichste Wasserführung (also den Weg zum „Fratzengesicht“) zeigen

1. der Aufbau des Erkers

Der Erker ist dreigeschossig, polygonal und ruht auf einem massiven Konsolstein, der zur Straße hin vorspringt. Direkt unter dieser Konsole – im Zentrum – sitzt die dämonische Fratze, die du fotografiert hast.

Darüber liegen die Holz- oder Sandsteinrahmen der Fenster, das Dach ist mit einer welschen Haube abgeschlossen (typisch um 1700).

Die Entwässerung dieses kleinen Daches erfolgte nicht nach hinten, sondern nach vorn, weil das Regenwasser sonst an der Fassade entlanggelaufen wäre.

2. Als vermuteter Wasserlauf gilt in einfacher Beschreibung:

Regenwasser sammelt sich auf der kupfergedeckten Haube (oben). Es läuft in eine kleine Rinne oder ein verstecktes Rohr entlang der Dachkante des Erkers. Ein Bleirohr oder Tonrohr führt das Wasser im Inneren der Erkerwand nach unten – versteckt hinter der Ornamentzone.

Am unteren Abschluss, also an der Fratze unter der Konsole, tritt das Rohr aus dem Mund- oder eben Maulbereich hervor.

Dort spuckte die Maske das Wasser nach außen, weg von der Fassade, oft mit leichtem Gefälle.

3. Als symbolischer und praktischer Doppelsinn gelten:

Die dämonische Fratze hatte eine Schutzfunktion – sie sollte „alles Böse hinausprusten“. Gleichzeitig hatte sie die praktische Aufgabe des Wasserauslasses. Der Bildhauer nutzte also das Rohr bewusst als Gestaltungselement. Das erklärt perfekt, warum am Kegelhaus aus dem Mund heute noch zwei Röhrchenreste sichtbar sind. Sie waren einst Teil des Auslasses (vielleicht eine Doppelleitung oder ein nachträglicher Ersatz).

4. Als Vergleich und Beleg gilt ein ähnliches System

- am Rathaus in Überlingen (um 1690), dort tritt das Wasser ebenfalls aus einer Maske unter dem Erker aus;

- sowie an Freiburger Bürgerhäusern derselben Epoche, wo die Fratzen am Sockel der Erker Wasser führten.

Ein kleiner schematische Zeichnung (Querschnitt) zeigt den vermuteten Wasserverlauf vom Erkerdach bis zur Fratze zeigt – ganz nach historischem Vorbild.